潍坊城派风筝

简介:“城派”风筝不仅是潍坊风筝文化的重要代表流派,也是老潍县以十笏园为核心的传统文化中的重要组成部分。“城派”风筝具有深厚的历史积淀,从唐宋开始,风筝成为了市民娱乐的一个主要方式,至明朝,潍坊地区的风筝渐渐形成了独特的城派代表风格。清代乾隆、嘉庆年间,是潍坊城派风筝的繁荣时期,并且成为皇家钦点的贡品。

“城派”风筝扎制和绘画分开来进行,风筝手艺人负责扎制,宫廷古法扎制,选料考究、手法细腻。画家负责工笔手绘,这也是“城派”风筝悠久而闻名的根本原因。加上“城派”风筝的材料采用真丝材质,画家绘画完后并留有印章,这种精巧的风筝就像名人书画具有很高的艺术价值和收藏价值。

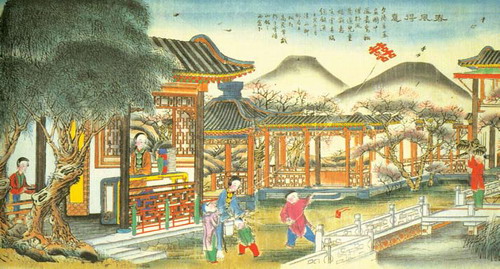

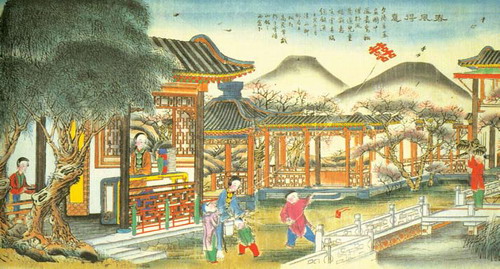

潍坊,古称潍县,潍县原本繁华大邑,特产有风筝、年画等,驰名海内外。潍县自古为北海名城,文风昌盛,科甲蝉联,民风纯朴,百姓安居乐业。乾隆年间曾有“南苏州,北潍县”的说法。清代乾隆十八年,郑板桥在潍县做县令时,就生动地描述过潍县“春风荡,春城阔,闲逐儿童放纸鸢”的诗句,足见潍县风筝渊源久矣!

作为风筝的故乡,潍坊风筝的源头可以追溯到鲁国大思想家墨翟制作第一只“木鸢”,至今已有两千多年的历史,但真正开始兴盛,走向民间却是在明代。

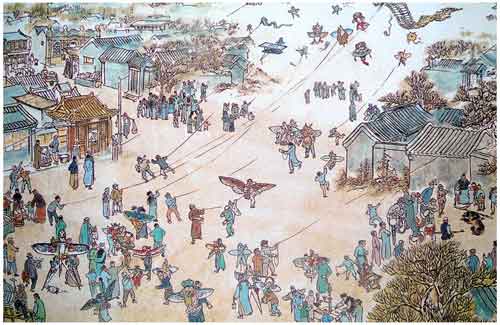

翻开《潍县志稿》可以看到:“本邑每逢寒食,东门外,沙滩上……板桥横亘,河水初泮,桃李葩吐,杨柳烟含,凌空纸鸢,高入云端。” 又载:“清明,小儿女作纸鸢、秋千之戏,纸鸢其制不一,于鹤、燕、蝶、蝉各类外,兼作种种人物,无不维妙维肖,奇巧百出。” 清代著名学者郭麟吟曾写道:“一百四日小寒食,冶游争上白浪河。纸鸢儿子秋千女,乱笔新来春燕多。”诗中描述东门、沙滩、白浪河便是现今潍坊市区白浪河沙滩沿岸,曾经却是繁荣的风筝市集。

白浪河畔 风筝集市:

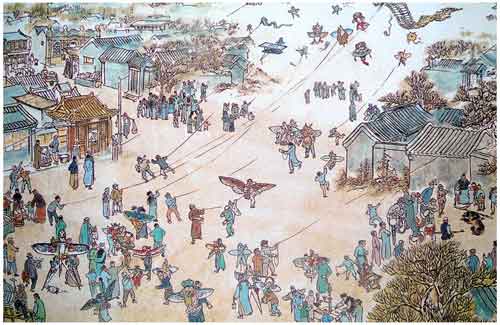

白浪河是潍坊的母亲河,流经市中心潍城、奎文两区。几百年以前,白浪河床的宽度超过250米,这里原是一片米黄色的沙滩。因地面平宽,四方百姓咸集于此,渐渐成为潍坊最著名的民间“集市”。每逢赶集,白浪河畔人头攒动,市声喧天。生意最兴隆的便是风筝艺人扎制售卖的各式精致美观的风筝,这些风筝不但新颖好看,而且起飞高稳,其中最为有名的便是潍县风筝“十世家”,他们扎制的风筝远近闻名。

白浪河畔的大片沙滩,是放风筝的最佳场地,年年都会有民间或官办的风筝赛会,就连许多外地的风筝商贩和风筝艺人也慕名而来。有诗云”风筝市在东城墙,购选游人来去忙,花样翻新招主顾,双双蝴蝶鸢成行“。另有人和诗曰:”东城墙外是白沙(白浪河大集),风筝铺子三十家”。这个时期,老潍县出现了很多优秀的风筝艺人,他们之中有为乾隆皇帝的千叟宴扎制过宫廷风筝的贺大(贺大扎制仙鹤童子风筝献寿,也是潍坊风筝的著名代表作)。也有为慈禧太后扎制风筝的陈善庭(潍坊城派风筝十世家之一)。这些都是老潍县最为著名的城派宫廷风筝技艺。

宫廷技艺 城派传承:

白浪河大集热闹的风筝集市,促进了潍县风筝文化的兴盛,清末,潍坊已形成了固定的风筝市场,全国许多地方的商贾都来潍坊购买风筝,一时间花样翻新招主顾,双双蝴蝶鸢成行”,涌现出了一大批手艺高超的风筝艺人。当时位于城区十笏园文化中心区域有很多著名画家参与到风筝的绘制乃至设计制作,形成了以城区十笏园为核心的“城派风筝”文化的聚集地,使潍坊风筝中出现了十分考究的精品。这些精品风筝价格昂贵,有钱的主顾往往向艺人预约订作,这就是那句流传下来的谚语所说的情况“七分主人三分匠”。

潍坊城派风筝本来就是潍县城内艺人们的拿手好活,再加上不少知名画家和专家的精心研究绘制,扎制工艺愈加精巧,花样品种不断翻新。另外在这个时期,新旧朝代更换期间,一些宫廷风筝艺人流落民间,也促进了城派风筝的发展和提高,使其带有宫廷风筝庄重、华贵的特点。传统潍县城派风筝对潍坊风筝事业的发展,起到了良好的促进作用,它使潍坊风筝从一般的玩具,上升为有价值的工艺品,成为潍坊汉族文化的重要组成部分。

城派纸鸢 技艺特点:

“城派”风筝不仅是潍坊风筝文化的重要代表流派,也是老潍县以十笏园为核心的传统文化中的重要组成部分。“城派”风筝具有深厚的历史积淀,从唐宋开始,风筝成为了市民娱乐的一个主要方式,至明朝,潍坊地区的风筝渐渐形成了独特的城派代表风格。清代乾隆、嘉庆年间,是潍坊城派风筝的繁荣时期,并且成为皇家钦点的贡品。

“城派”风筝扎制和绘画分开来进行,风筝手艺人负责扎制,宫廷古法扎制,选料考究、手法细腻。画家负责工笔手绘,这也是“城派”风筝悠久而闻名的根本原因。加上“城派”风筝的材料采用真丝材质,画家绘画完后并留有印章,这种精巧的风筝就像名人书画具有很高的艺术价值和收藏价值。

潍县城派风筝艺人将国画技巧融入到了风筝的绘制当中,形成了极具欣赏价值的“城派”工笔画风筝,“不重自然形似,而求以形写神,讲究图案美,立体感强”,具有中国工笔画雅致的和人文意蕴,形成了独特的艺术风格。同时,受到考究、大气的宫廷风筝的影响,城派风筝选用真丝蒙面、精心扎制,从选材用料到编扎绘制,无不精益求精,是我国工艺美术中的一朵奇葩。

作为最具有收藏价值的工艺品风筝,潍坊“城派”风筝制作工艺复杂,工笔人物风筝对作者有极高的要求,需要艺人同时具备一流的扎制手艺和高超的工笔画技巧,或需风筝扎制艺人与画家携手制作。此外,城派风筝制作工艺多以师徒、父子间的口传心授传承,因此数量稀少,精品难得,是近年来深受欢迎的艺术收藏品。

潍坊工美 传承保护:

潍坊城派风筝制作技法以做工精致美观见长,集扎、糊、绘、放四大传统技法之大成,且是纯手工制作而成,工具就有几十种,必须掌握绘画、竹工、钳工等技艺,还需了解空气动力学等知识,就连焊工、雕塑等功底都必不可少。

“自古传法, 薄如悬丝”,潍坊“城派”风筝的传承也面临着严峻的局面,许多风筝手艺继承人改行或是传承断代,只有少部分风筝艺人在以师徒相授或者父子相袭的形式延续着,现年83岁的韩福玲是潍坊城派风筝传人之一,师从潍坊城派风筝十世家之一胡景朱大师。韩福龄在继承传统龙头蜈蚣风筝“劈脑”制作技艺的基础上,创新发展出“鼓脑”制作技艺,这一新样式令潍坊龙头蜈蚣风筝蜚声海内外。

潍坊城派风筝的继承和发展过程中,潍坊工美做出了突出的贡献。潍坊工美作为潍坊国际风筝会前三界的发起者和组织者,多次代表潍坊风筝参加国际性风筝艺术交流活动,同时也对潍坊城派风筝技艺进行了抢救式挖掘整理,将很多失传的老潍县传统宫廷风筝、工笔人物风筝传承下来,并赋予了新的时代内涵。

如今的白浪河,早已失去了往日的喧嚣,沿河两岸高楼林立。当年大片米黄色沙滩已沓无踪影,整个白浪河的风筝史伴随着清澈的白浪河水烙印在了人们的记忆里。那些珍贵的十世家风筝也只能从潍坊工美风筝博物馆里及工美老艺人的描述中去探寻。

潍坊城派宫廷技艺风筝与杨家埠风筝

潍坊风筝闻名于世,但潍坊风筝却有两大主流派别—城派风筝和杨家埠风筝。这两大主流派别中,老潍县城派风筝以其精致性和创新性居于龙头地位,而以大众性和民族性为特点的杨家埠风筝则是冗长的翻腾的龙身。

城派风筝:

在清代,潍县城内就有三十多家风筝铺子,老潍县有名的风筝“十世家”:著名的陈善庭心灵手巧,善于模仿,专爱扎制动物风筝,曾进贡慈禧太后—龙头风筝。潍县著名的风筝“雷震子”风筝出自他手;稍后的有唐洪飞、唐洪亮经营的唐家风筝铺,唐家风筝始于明末,祖上曾传下一部风筝图谱,其中介绍了二十一种风筝的扎制方法,兄弟二人一个善扎,一个会画,二人配合默契;张衍禄是潍县城关人,十岁开始学习扎制风筝,注重画工,通用力学原理,发展了栓中线的技巧,使各种风筝放飞时易于保持平衡,为各名家所采用,对后世影响很大:牟秀兰的桶子风筝中的扎绘牡丹是她的绝招,牟家父女曾扎制出八百对判官风筝,在潍坊盛行一时,牟丹独创的“牡丹仙子”风筝别具一格,其骨架是人物和盛满牡丹的花篮,放飞时异常好看;胡景朱扎制龙头蜈蚣风筝腰节用料十分考究,用称称量,标准统一,注意对称,形态优美,工艺精巧,起飞高稳。丰富了潍坊串式风筝的制作,其独创的制作方法,广为流传;杨万善的风筝扎工精细,尤其是制作的“碰”(外地叫“送饭”)十分叫绝;韩连溪的硬翅风筝,构造奇特,代表作有“苏武牧羊”、“钟馗捉鬼”等;五福斋的风筝注意绘画,文人风格十足;其他还有康万香等等。

民国时期,又有于晓棠、胡景珠、孙德绍、郭兰村、陈寿荣等酷爱风筝的艺人和画家。他们长年潜心研究风筝,心灵手巧,把扎制风筝当作娱乐和艺术享受,把放飞风筝当作竞赛手艺高低:这些人基本不以风筝为业,不依此养家糊口,所以他们扎制的风筝极有艺术水平和文化品位,件件为上品和精品,是潍县城派风筝的典型代表。

改革开放以来,潍坊连续三十多年举办国际风筝会和放飞比赛。潍坊市的一些企业纷纷调集扎制高手,不惜工本,不计时间,长年组织扎制和试飞表演,这更促进了一些极品风筝的发明创新,如串式风筝中,不仅有传统的龙头蜈蚣,潍坊工美还设计出了双龙戏珠、百蝶闹春、万里长城、列队企鹅、梁山一百单八将、时装表演、京剧脸谱等各种长串风筝;再如立体风筝中,不仅有传统的宫灯和花篮,还出现了鲤鱼跳龙门、九龙壁、古代美女屏风、井台会、飞机、双花瓶等各种巨型立体风筝和各种动物立体风筝。老潍县城内又涌现出以扎制龙头蜈蚣风筝著名的韩福龄、张建民,以扎制硬翅和立体风筝著名的郎咸忠,以扎制全国最大软翅风筝著名的王兆瑞、以传承城派风筝扎制技艺的潍坊工美等一大批专家型的风筝传承人。城派风筝在日益创新的潮流中,势必呈现昔日之繁华。

杨家埠风筝:

杨家埠风筝是群众性风筝的典型代表,它是以民俗性扎制、商品性销售和群众性放飞为特点的产品。色彩艳丽、工艺粗犷、绘画套印手法与木版年画如出一辙。杨家埠风筝的渊源也很久远。据《杨氏宗谱》记载,杨家埠杨氏是明洪武初年从四川省梓潼县迁来潍县浞水西岸的。据其后裔讲,清代初年,潍县白浪河的南坝崖已是杨家埠风筝的重要市场。后来,杨家埠人还曾和老潍县城里人为争夺风筝市场而打官司。杨家埠风筝从一开始就榫随木版年画走上了商品化的路子。

在明代,杨家埠的风筝是用当地新产的苇子和高粱秸作骨架糊绘而成的。因此,最早的风筝便是“八卦”、“七星”、“筛子”等。杨家埠人扎制风筝有着得天独厚的条件,他们把印制年画剩余的纸头、颜色用来糊绘风筝,既经济又方便,所以,村里几十家画店在经营木版年画的同时,都扎制一些迎合民俗的风筝。久而久之,杨家埠的风筝和木版年画成了不可分的姊妹艺术。

在清代,风筝和年画一样,是杨家埠农民家庭中主要副业生产之一。乾隆年间,仅西杨家埠村就有三十余家画店从事风筝生产,年产风筝四万余只。以后随着社会情况的变化,风筝生产也有兴衰。潍坊国际风筝会召开之后,杨家埠风筝获得迅速发展的机会。杨家埠村的农民也纷纷开办起风筝店,先下务农之余,长年累月地从事风筝销售,从而带动大批农民脱贫致富,迅速发展了当地的经济。

潍坊的城派风筝与杨家埠风筝,是相辅相成的两大风筝流派,它们分别以各自独特的艺术风格和观赏价值吸引着不同层次的风筝爱好者,牵动着国内和世界的目光!